|

“문학에 평생을 바친 걸 후회하세요?”

|

김윤식 할아버지의 말을 듣고 있으니,

나는 평생, 글만 쓰다 죽고 싶다.

|

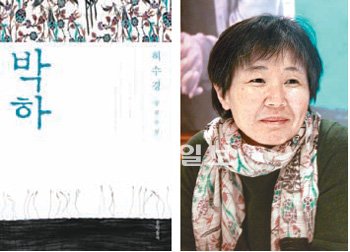

| 작가 허수경 씨. 문학동네 제공(오른쪽) |

재독 시인이자 소설가, 고고학자인 허수경씨(47)는 "상처와 상처는 소통한다"고 설명한다. 소설은 이연이 100년 앞서 살았던 이무의 삶에 공감하면서 상처를 추스르는 과정을 감성적으로 그렸다. 허씨는 6년 전 히타이트의 옛 수도인 하투샤 발굴작업에 참여했다가 야생박하를 발견하고 이 작품을 떠올렸다. 그 자리에 언제나 피어 있었을 법한 박하는 그리움의 향기이자 생명의 근원 같은 것이다.소설에서 이연이 슬픔과 허무에 빠진 것과 마찬가지로, 20세기 초반 유럽의 동양인이었던 이무 역시 삶의 방향을 잃어버렸다. 그는 양어머니의 미움을 받았으며 자신을 아껴준 양아버지와도 밀착하지 못했다. 당시는 민족주의와 제국주의가 발호하면서 유대인, 동양인을 향한 압박이 강도를 높여가던 시기이기도 했다. 이무가 공부하던 고고학이란 학문 역시 제국주의 전쟁과 이권 다툼의 틈바구니에서 정치적으로 타락해 갔다.이연과 이무의 사연은 서로 다른 서체로 표기돼 나란히 진행된다. 이연은 마준의 초청으로 독일에 가는데 그곳에서 알게 된 마준의 사연도 기가 막히다. 찢어지게 가난했던 마준의 엄마는 쌍둥이 딸을 독일에 입양시켰다. 마준은 독일에서 자신과 너무 닮은 마리타를 만난다. 두 사람은 서로가 남매인 걸 의심하면서 운명적인 사랑에 빠진다. 이무의 삶을 괴롭혔던 인종주의는 현재 독일의 이민자에게도 고통을 안긴다. 마리타의 의붓오빠는 신나치의 일원이다. 주의원 선거에 나갈 예정인 그는 논문대필로 생계를 이어가던 마준이 경쟁자의 논문을 써준 것을 알고 그에게 사실을 털어놓도록 괴롭힌다.한편 기록 속의 이무는 지도교수와 함께 터키로 유적답사 여행을 떠난다. 과거 히타이트 제국의 수도인 하투샤는 현재의 터키 앙카라다. 그런데 복잡한 정쟁 속에서 하투샤 인근에 하남이란 숨겨진 도시가 있었다는 풍문이 떠돈다. 이를 확인하고 싶었던 프롬은 골동품상 다니엘의 제안에 따라 터키로 들어가고, 이무는 그곳에서 고대 쐐기문자를 읽을 줄 아는 노마드 여성 하남을 만난다.

재독 시인이자 소설가, 고고학자인 허수경씨(47)는 "상처와 상처는 소통한다"고 설명한다. 소설은 이연이 100년 앞서 살았던 이무의 삶에 공감하면서 상처를 추스르는 과정을 감성적으로 그렸다. 허씨는 6년 전 히타이트의 옛 수도인 하투샤 발굴작업에 참여했다가 야생박하를 발견하고 이 작품을 떠올렸다. 그 자리에 언제나 피어 있었을 법한 박하는 그리움의 향기이자 생명의 근원 같은 것이다.소설에서 이연이 슬픔과 허무에 빠진 것과 마찬가지로, 20세기 초반 유럽의 동양인이었던 이무 역시 삶의 방향을 잃어버렸다. 그는 양어머니의 미움을 받았으며 자신을 아껴준 양아버지와도 밀착하지 못했다. 당시는 민족주의와 제국주의가 발호하면서 유대인, 동양인을 향한 압박이 강도를 높여가던 시기이기도 했다. 이무가 공부하던 고고학이란 학문 역시 제국주의 전쟁과 이권 다툼의 틈바구니에서 정치적으로 타락해 갔다.이연과 이무의 사연은 서로 다른 서체로 표기돼 나란히 진행된다. 이연은 마준의 초청으로 독일에 가는데 그곳에서 알게 된 마준의 사연도 기가 막히다. 찢어지게 가난했던 마준의 엄마는 쌍둥이 딸을 독일에 입양시켰다. 마준은 독일에서 자신과 너무 닮은 마리타를 만난다. 두 사람은 서로가 남매인 걸 의심하면서 운명적인 사랑에 빠진다. 이무의 삶을 괴롭혔던 인종주의는 현재 독일의 이민자에게도 고통을 안긴다. 마리타의 의붓오빠는 신나치의 일원이다. 주의원 선거에 나갈 예정인 그는 논문대필로 생계를 이어가던 마준이 경쟁자의 논문을 써준 것을 알고 그에게 사실을 털어놓도록 괴롭힌다.한편 기록 속의 이무는 지도교수와 함께 터키로 유적답사 여행을 떠난다. 과거 히타이트 제국의 수도인 하투샤는 현재의 터키 앙카라다. 그런데 복잡한 정쟁 속에서 하투샤 인근에 하남이란 숨겨진 도시가 있었다는 풍문이 떠돈다. 이를 확인하고 싶었던 프롬은 골동품상 다니엘의 제안에 따라 터키로 들어가고, 이무는 그곳에서 고대 쐐기문자를 읽을 줄 아는 노마드 여성 하남을 만난다. 누구에게도 정을 붙이지 못했던 이무는 하남에게서 처음으로 사랑을 느낀다. 그런데 그녀는 자신이 고대 도시 하남의 석공의 아내였다고 한다. 하남의 아버지인 이야기꾼 카라카야는 하남이 '여러 시대를 사는 병'에 걸려 있다고 알려준다. 유적답사가 실패로 돌아간 뒤 이무는 하남과 카라카야 곁에 남아 여기저기 떠도는 노마드의 삶을 택한다. 그는 비로소 안정과 행복을 느낀다. 그런데 하남의 병이 다시 심해지고, 아이를 낳다가 죽는다.현실의 이연은 기록 속 이무의 사연을 따라 터키 유적지를 여행한다. 이무가 맡았을 법한 박하향은 그의 코 끝에도 전해진다. 그러면서 이연은 사랑의 영원성을 깨닫는다. 현대인은 지구의 오지부터 우주까지 여러 공간을 가로지르지만 여러 시간이 자기 안에 있음을 알지 못한다. 현세의 삶이 모두라고 생각한다. 그러나 이무와 하남의 사랑으로 인해 이연은 아내와 아이들이 여전히 자신 안에 살아있음을 느낀다. 나아가 이무가 곧 자신임을 깨닫는다.이 작품은 작가의 자전적 요소가 짙다. 등단 초기 시인으로 이름을 날리다가 독일 뮌스터대로 유학을 떠나 고고학을 공부하고 글을 쓰면서 19년째 체류하는 그는 이방인의 멜랑콜리, 고고학의 정치성, 시간여행 등의 주제를 담아냈다. 그는 지난 4월부터 8월까지 문학동네 네이버 카페에 이 소설을 연재했으며 지난 4개월간 연희문학창작촌에 머물면서 탈고한 뒤 다시 독일로 돌아갔다.< 한윤정 기자 yjhan@kyunghyang.com >

누구에게도 정을 붙이지 못했던 이무는 하남에게서 처음으로 사랑을 느낀다. 그런데 그녀는 자신이 고대 도시 하남의 석공의 아내였다고 한다. 하남의 아버지인 이야기꾼 카라카야는 하남이 '여러 시대를 사는 병'에 걸려 있다고 알려준다. 유적답사가 실패로 돌아간 뒤 이무는 하남과 카라카야 곁에 남아 여기저기 떠도는 노마드의 삶을 택한다. 그는 비로소 안정과 행복을 느낀다. 그런데 하남의 병이 다시 심해지고, 아이를 낳다가 죽는다.현실의 이연은 기록 속 이무의 사연을 따라 터키 유적지를 여행한다. 이무가 맡았을 법한 박하향은 그의 코 끝에도 전해진다. 그러면서 이연은 사랑의 영원성을 깨닫는다. 현대인은 지구의 오지부터 우주까지 여러 공간을 가로지르지만 여러 시간이 자기 안에 있음을 알지 못한다. 현세의 삶이 모두라고 생각한다. 그러나 이무와 하남의 사랑으로 인해 이연은 아내와 아이들이 여전히 자신 안에 살아있음을 느낀다. 나아가 이무가 곧 자신임을 깨닫는다.이 작품은 작가의 자전적 요소가 짙다. 등단 초기 시인으로 이름을 날리다가 독일 뮌스터대로 유학을 떠나 고고학을 공부하고 글을 쓰면서 19년째 체류하는 그는 이방인의 멜랑콜리, 고고학의 정치성, 시간여행 등의 주제를 담아냈다. 그는 지난 4월부터 8월까지 문학동네 네이버 카페에 이 소설을 연재했으며 지난 4개월간 연희문학창작촌에 머물면서 탈고한 뒤 다시 독일로 돌아갔다.< 한윤정 기자 yjhan@kyunghyang.com >

장편 소설 '박하' 낸 시인 허수경

장편 소설 '박하' 낸 시인 허수경"우리 말의 감각을 잃을까 불안, 소설 쓰기는 말을 연습하는 과정"6년 전 터키의 고대 도시, 하투샤(히타이트 왕국의 수도)에서 유적 발굴 작업을 하던 시인 허수경(47)씨는 인근 야생 박하 군락지의 박하향을 맡으며 하나의 이야기를 떠올렸다. 시공간을 훌쩍 넘어 삶을 떠도는 자들의 상처와 멜랑꼴리에 대해. 그 자신 19년 전 훌쩍 독일로 떠나 고고학을 배우며 시간의 충적층을 헤집고 살아온 시공간의 유민(流民)이기에.시인의 마음 속에 그렇게 6년여의 세월이 응축된 이야기가 <박하>(문학동네 발행)라는 장편소설로 나왔다. 독일에서 체류하며 올해 4월부터 4개월간 문학동네 인터넷 카페에 일일 연재한 허 시인은 지난달 귀국해 원고를 다시 다듬었다.13일 서울 서교동 한 식당에서 기자들과 만난 허씨는 "다들 상처가 있는데도 서로 상처를 주는, 그런 상처와 상처의 소통에 대한 이야기다"며 "어떤 의미에선 삶이 그렇게 만들고, 어떤 면에서 우리가 그렇게 생겨 먹어서인지도 모르겠다"고 말했다.그의 세번째 장편소설인 <박하>는 액자 소설로, 교통사고로 아내와 두 아이를 잃고 외톨이가 된 이연이 20세기 초 중국을 떠돌다 독일에 입양돼 고고학자가 된 이무의 기록을 보며 그 발자취를 따라 가는 이야기다. "나에게, 내가 이 글을 읽을 때 나는 이미 모든 것을 잃고 난 뒤일 것이다. 너에게, 나는 다시 태어나고 싶다, 너에게로 가기 위해"라는 기록의 첫머리를 읽고 묘한 동질감을 느낀 이연은 독일, 터키로 이동해 그의 행적을 되밟는다. 기록 속 주인공 이무는 하남이란 고대 도시를 찾아 나섰다 떠돌이 여인을 만나 사랑하게 된다. 이연과 한 세기 전 이무의 이야기가 교차하는 소설은 인간에 대한 연민과 우울 속에서 시공간을 방황하는 인간들의 모습을 그린다.허씨는 "고고학을 같이 배우던 가까운 친구가 있었는데, 여행 중에 시리아의 한 도시에서 차에 치어 숨졌다"며 "그와 나눈 많은 이야기들이 이무라는 인물로 형성됐다"고 말했다. '너는 이 지구의 어느 길 위에서 나에게 메일을 보냈다'로 시작하는 '작가의 말'에 나오는 '너'도 그 친구라고 했다.이무가 사랑하는 여인도 시간 감각을 잃고 신화적 환각 증세를 앓는 이. 허씨는 "근대 학문을 통해 어떤 땅의 지도를 작성하고 측량을 하면서 신화적 지도를 잃어버리게 됐다"며 "마음 속의 판타지는 일종의 휴식 공간인데, 잃어버린 그 공간을 만들고 싶었다"고 말했다.소설의 주된 정조는 멜랑꼴리. 독일인 헬무트가 이무를 입양한 이유도, 이무가 하남이란 도시를 들었을 때 느낀 것도 멜랑꼴리다. '세상을 살면서 단 한번 있을 것 같은 순간을 본 듯한 느낌'으로서. 허씨는 "사랑하는 사람이 생기면 불쌍하다는 마음이 들지 않느냐"며 "이 연민의 감정은 타인을 이해하려는 노력인데, 우리 마음의 근본적 멜랑꼴리다"고 말했다.시인으로서 세 번째 소설을 쓴 것에 대해 그는 "독일에 머물며 우리 말의 감각을 잃어버릴 수 있다는 불안감을 느꼈고 소설 쓰기는 말을 연습하는 과정이었다"며 "우리 말을 잊어버리지 않는 것은 제겐 목숨 같이 중요한 일이었다"고 했다.출간 기념 행사 등을 가진 뒤 15일 독일로 돌아가는 그는 "내게 고향은 글을 쓰기 위해 책상 앞에 앉아 있는 공간"이라며 "책을 두고 떠나니까 제 책이 고아로 남는 셈인데 잘 돌봐달라"며 웃었다.

'소설 향기' 카테고리의 다른 글

| 강영숙, 라이팅 클럽 (0) | 2012.02.12 |

|---|---|

| 하근찬, 수난이대 (0) | 2012.01.15 |

| [서울신문 2012 신춘문예] 소설 당선작 - 홍루/김가경 (0) | 2012.01.04 |

| 2012년 한국일보 신춘문예 소설 '고열' (0) | 2012.01.04 |

| <2012 신춘문예-소설 당선작>거리의 마술사 - 김종옥 (0) | 2012.01.04 |

댓글